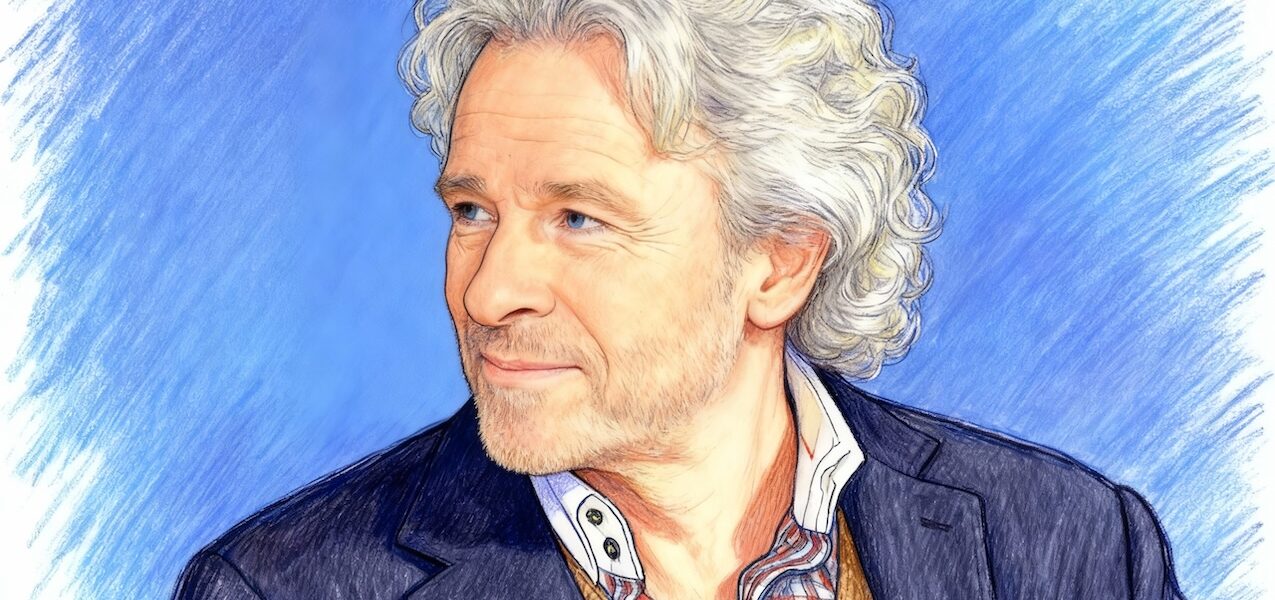

Thomas Gottschalk Demenz: Was ist an den Gerüchten dran?

Thomas Gottschalk kann auf eine lange, ziemlich beeindruckende Karriere als Moderator zurückblicken. Sein Name steht für das deutsche Fernsehen, und mit seiner charismatischen Art hat er Generationen geprägt. Besonders durch „Wetten, dass..?“ wurde er zum festen Bestandteil vieler Wohnzimmer. Auch nach seinem Rückzug bleibt er im Rampenlicht, was wohl auch an seinem Alter liegt. In den letzten Jahren häufen sich Fragen zu seinem Gesundheitszustand.

Gerüchte über Demenz sorgen immer wieder für Unsicherheit bei seinen Fans. Das liegt oft an Medienberichten oder daran, dass Leute sein Verhalten falsch deuten. Manchmal verschwimmen dabei Fakten und Spekulationen. Gerade weil das Thema sensibel ist, sollte man genauer hinschauen, bevor man etwas glaubt oder weiterverbreitet. Es zeigt aber auch, wie sehr das Älterwerden und der Umgang mit solchen Themen die Gesellschaft beschäftigen.

Thomas Gottschalk: Ein Überblick über seine bedeutende Laufbahn

Seit den 1970er-Jahren mischt Thomas Gottschalk die deutsche Unterhaltungswelt auf. Schon früh machte er sich einen Namen als Radiomoderator, bevor er im Fernsehen seinen ganz eigenen Stil entwickelte. Mit „Wetten, dass..?“ wurde er schließlich zum Synonym für Samstagabend-Unterhaltung und prägte ein Format, das Millionen Menschen gemeinsam vor den Bildschirm lockte. Seine Mischung aus Witz, Improvisation und Charme machte ihn zu einem Gastgeber, der das Publikum nie unterschätzte, sondern mitnahm. Auch in Shows wie „Na sowas!“ oder „Gottschalk Late Night“ bewies er, dass Unterhaltung auch Tiefe haben kann, wenn sie mit Leidenschaft betrieben wird.

Seine direkte, manchmal etwas unkonventionelle Art kam nicht bei allen gleich gut an. Doch gerade dieses spontane Wesen verlieh ihm eine Glaubwürdigkeit, die im Showgeschäft selten geworden ist. Gottschalk nahm sich selbst nie zu ernst, was ihn für viele so nahbar machte. Kritiker warfen ihm gelegentlich Übermut vor, andere sahen in ihm das Sinnbild für Mut zur Echtheit. Zwischen Lob, Satire und gelegentlicher Irritation blieb er immer eines: unverwechselbar. Bis heute steht sein Name für eine Ära, in der Unterhaltung noch aus dem Moment heraus entstand, ohne kalkulierte Wirkung, aber mit echtem Gefühl.

Ursprung der Spekulationen über Thomas Gottschalks geistige Verfassung

Die Gerüchte tauchten erstmals nach einem öffentlichen Auftritt auf, bei dem Gottschalk etwas vergesslich wirkte. Er verwechselte Namen, und einige seiner Witze kamen nicht mehr so präzise wie früher an. Schon bald teilten Zuschauer Clips mit Kommentaren, die sich rasant verbreiteten. In den sozialen Medien dauerte es kaum Stunden, bis Spekulationen in Trends übergingen und zusätzliche Diskussionen entfachten. Blogs pickten sich einzelne Details heraus und erhoben sie zu Indizien. Damit gewann die Geschichte mehr Gewicht, als sie ursprünglich hatte.

Blogs und Boulevardseiten stürzten sich auf die Geschichte, meist ohne greifbare Beweise zu liefern. Viele Artikel vermengten Beobachtungen mit Interpretationen, und der Kontext ging oft verloren. Gottschalk selbst reagierte eher gelassen: Er sagte, er sei eben älter geworden und agiere bewusster, nicht zwingend schwächer. Manche Leser sehen Veränderungen in Energie, Ausdruck oder Tempo aber sofort als Krankheitsanzeichen. Dabei ignorieren sie, dass das Alter natürliche Spuren hinterlässt. Die Grenze zwischen altersbedingter Entwicklung und spekulativer Diagnostik verschwimmt in der öffentlichen Wahrnehmung allzu leicht.

Was versteht man unter Demenz?

Die häufigste Ursache ist Alzheimer, doch auch Durchblutungsstörungen, Parkinson oder bestimmte Stoffwechselerkrankungen können ähnliche Symptome hervorrufen. Normales Vergessen, wie das Nichtmehr-Wissen eines Namens oder das kurzfristige Verlieren eines Gedankens, gehört dagegen zum normalen Alterungsprozess und ist kein Hinweis auf Demenz. Dennoch sorgt genau diese Grenze häufig für Verunsicherung – besonders, wenn ältere Menschen in der Öffentlichkeit stehen. Die klare Unterscheidung zwischen altersbedingtem Vergessen und einer echten Erkrankung ist deshalb wichtig, um Gerüchte sachlich einordnen zu können.

Analyse: Medienethik und der Umgang mit Gerüchteinformationen

Viele Medien setzen auf reißerische Überschriften, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Schon kleine Details oder harmlose Versprecher werden zu großen Themen aufgebläht, sobald ein prominenter Name dahintersteht. Oft vermischen sich dabei Beobachtungen und Mutmaßungen, bis kaum noch erkennbar ist, was tatsächlich geschehen ist. Aus dieser Dynamik entstehen schnell Schlagzeilen, die mehr über den Drang nach Reichweite aussagen als über die Realität. Die Folge sind Fehlinformationen, die sich rasend schnell verbreiten und sich später kaum noch richtigstellen lassen.

Die Überinterpretation einzelner Ereignisse führt häufig zu einer Stigmatisierung der Betroffenen. Sensationslust verdrängt journalistische Sorgfalt, und die Glaubwürdigkeit leidet – sowohl der Medien als auch der Diskussion selbst. Dabei wäre verantwortungsvoller Umgang mit Gerüchten möglich, wenn Redaktionen klare Grenzen zwischen Fakten und Eindrücken ziehen würden. Wer sauber arbeitet, kann informieren, ohne zu verletzen. Gerade bei sensiblen Themen wie Krankheit oder Alter zählt Feingefühl mehr als Schnelligkeit. Nur so bleibt der Persönlichkeitsschutz gewahrt und gleichzeitig Raum für die Informationen, die wirklich von öffentlichem Interesse sind.

Gottschalks Haltung zum Älterwerden

Thomas Gottschalk nimmt das Älterwerden mit Humor und einer Portion Selbstironie. Er sagt selbst, dass er sich verändert habe – aber er sieht das nicht als Verlust, sondern als natürliche Entwicklung. In seiner Autobiografie schreibt er, beim Blick in den Spiegel sehe er „einen älteren Herrn, der ihm nur entfernt ähnlich“ sei – und lacht darüber. Solche Aussagen zeigen, dass er keine Angst vor den Spuren des Alters hat. Er versucht gar nicht erst, sich künstlich jung zu halten, sondern begegnet der Zeit mit Gelassenheit und einem gewissen Witz. Diese Haltung macht ihn glaubwürdig, weil sie den Widerspruch zwischen öffentlicher Figur und privatem Menschen auflöst.

Kleine Schwächen wie Vergesslichkeit oder körperliche Beschwerden nimmt er mit einem Augenzwinkern. Gottschalk betont oft, dass Alter für ihn nicht mit Ernst, Verzweiflung oder Degeneration verbunden sei – höchstens mit etwas mehr Sarkasmus. Er spürt die Jahre, etwa durch eine Arthrose im Knie, aber er macht daraus kein Drama. Bewegung, Humor und eine bewusste Lebensweise helfen ihm, aktiv zu bleiben. Selbst in Interviews über seine Gesundheit verliert er nie den Witz, sondern nutzt jede Frage, um über sich selbst zu lachen. Diese entspannte Sichtweise zeigt, dass Altern kein Makel ist, sondern einfach dazugehört – besonders, wenn man den Mut hat, es zu akzeptieren.

Gemischte Gefühle bei den Fans

Die Reaktionen auf die Gerüchte über Thomas Gottschalks Gesundheit fallen sehr unterschiedlich aus. Viele langjährige Zuschauer äußern Sorge und hoffen, dass alles nur ein Missverständnis ist. Andere bleiben gelassen und sehen in ihm weiterhin den Entertainer, der Generationen geprägt hat. In sozialen Netzwerken finden sich Kommentare wie „Er bleibt genau der, den wir kennen“, die zeigen, wie tief das Vertrauen zu ihm reicht. Diese Loyalität entsteht nicht aus Gewohnheit, sondern aus jahrelanger Verbundenheit zu einem Menschen, der über Jahrzehnte im Wohnzimmer präsent war.

Man spürt, dass zwischen Gottschalk und seinem Publikum mehr als reine Unterhaltung besteht. Er hat etwas geschaffen, das über Fernsehformate hinausgeht – eine emotionale Nähe, die auch Gerüchte überdauert. Viele Zuschauer erkennen in ihm ein Stück ihrer eigenen Geschichte wieder, was ihre Reaktionen so intensiv macht. Die Mischung aus Sorge und Bewunderung zeigt, wie stark er Menschen über Generationen verbunden hat. Und genau das erklärt, warum jedes Gerücht über ihn mehr bewegt als eine gewöhnliche Schlagzeile.

Fachliche Einschätzung: Risiken durch unbegründete Dementi-Gerüchte

Unbestätigte Spekulationen über mögliche Demenzerkrankungen können für Betroffene erhebliche Folgen haben. Wer öffentlich in den Verdacht gerät, an einer solchen Krankheit zu leiden, verliert oft die Kontrolle über das eigene Bild in der Öffentlichkeit. Die Stigmatisierung beginnt leise – mit vermeintlich harmlosen Kommentaren, die schnell zu festen Urteilen werden. Dadurch verschwimmt der Unterschied zwischen tatsächlicher Diagnose und bloßer Vermutung. Menschen mit echten Erkrankungen leiden zusätzlich, weil der Begriff „Demenz“ durch Gerüchte inflationär und unscharf verwendet wird. Fachleute warnen deshalb, dass voreilige Spekulationen mehr Schaden als Aufklärung anrichten.

Medizinische Experten weisen darauf hin, dass solche Gerüchte auch gesellschaftliche Konsequenzen haben. Sie fördern Vorurteile gegenüber älteren Menschen und erschweren einen offenen Umgang mit realen Krankheitsbildern. Wenn Prominente ohne Grundlage mit Demenz in Verbindung gebracht werden, sinkt das Bewusstsein für die Komplexität dieser Erkrankungen. Gleichzeitig werden Betroffene und Angehörige verunsichert, weil Krankheit plötzlich als Schlagzeile und nicht als Schicksal behandelt wird. Verantwortungsvoller Journalismus muss daher zwischen Fakten, Eindrücken und Vermutungen klar unterscheiden. Nur so bleibt Respekt gegenüber den Menschen gewahrt, um die es eigentlich geht.

Warum das Thema „Thomas Gottschalk Demenz“ auch gesellschaftliche Bedeutung hat

Die Diskussion um Thomas Gottschalk und mögliche Anzeichen von Demenz reicht weit über eine einzelne Person hinaus. Sie wirft die Frage auf, wie unsere Gesellschaft mit dem Altern umgeht – besonders dann, wenn es öffentlich sichtbar wird. Prominente wie Gottschalk werden zu Symbolfiguren für eine ganze Generation, deren Veränderungen oft unter der Lupe stehen. Schon kleine Abweichungen vom gewohnten Bild führen schnell zu Mutmaßungen über Leistungsfähigkeit oder geistige Klarheit. Dabei zeigt sich ein tief verwurzeltes Problem: Alter wird häufig als Schwäche betrachtet, nicht als natürlicher Teil des Lebens. Diese Haltung prägt, wie Menschen auf Veränderungen reagieren – mit Skepsis statt mit Verständnis.

Ein respektvollerer Blick auf das Älterwerden könnte viele Missverständnisse vermeiden. Wenn Medien weniger nach Sensation und mehr nach Einordnung streben, verlieren falsche Gerüchte an Nährboden. Auch die Wahrnehmung von Demenz würde sich dadurch verändern – weg von Angst und Stigma, hin zu mehr Aufklärung und Mitgefühl. Das Thema zeigt, wie eng öffentliche Meinung, Sprache und Empathie miteinander verbunden sind. Wer Alter nicht als Makel, sondern als Lebensphase begreift, fördert automatisch mehr Menschlichkeit im Umgang miteinander.

So erkennt man seriöse Informationen im Netz

Seriöse Informationen lassen sich meist daran erkennen, dass sie auf überprüfbaren Fakten basieren und nachvollziehbare Quellen nennen. Vertrauenswürdige Medien zeigen offen, woher ihre Daten stammen, und vermeiden dramatische Formulierungen. Auch die Sprache kann ein Hinweis sein: Je sachlicher ein Beitrag klingt, desto eher ist er glaubwürdig. Spekulationen oder anonyme Aussagen dagegen sollten misstrauisch machen, besonders wenn sie aus sozialen Netzwerken stammen. Wichtig ist auch, ob mehrere unabhängige Quellen dieselben Inhalte bestätigen.

Offizielle Interviews, Pressemitteilungen oder direkte Zitate von Betroffenen sind in der Regel zuverlässiger als Secondhand-Berichte. Ebenso lohnt sich ein Blick auf das Veröffentlichungsdatum, denn alte Meldungen tauchen häufig wieder auf und erzeugen ein verzerrtes Bild. Auch der Kontext spielt eine große Rolle: Ein Satz kann in einem neuen Zusammenhang völlig anders wirken. Seriöse Artikel klären darüber auf, statt Gerüchte weiterzutragen.

FAQ: Häufige Fragen zur Thomas-Gottschalk-Demenz“

Gibt es eine offizielle Diagnose von Demenz bei Thomas Gottschalk?

Bisher hat niemand bei Thomas Gottschalk Demenz diagnostiziert. Die meisten Hinweise entstehen durch Missverständnisse oder falsche Deutungen seiner Auftritte.

Weshalb vermuten viele gesundheitliche Probleme bei ihm?

Veränderungen im Auftreten oder kleine Fehler bei der Sprache werden oft überbewertet, vor allem bei älteren Persönlichkeiten der Öffentlichkeit.

Hat Gottschalk selbst zu den Spekulationen Stellung genommen?

In Interviews zeigt er sich gelassen und findet die Gerüchte eher amüsant, während er seine natürliche Einstellung zum Älterwerden betont.

Wie können Fans Gottschalk am besten unterstützen?

Indem sie respektvoll bleiben, keine Gerüchte verbreiten und sich auf seine beruflichen Leistungen konzentrieren, zeigen sie angemessene Unterstützung.

Warum sollte man vorsichtig sein mit Spekulationen über Demenz?

Solche Mutmaßungen können Betroffene unnötig stigmatisieren und führen häufig zu falschen Vorstellungen über die Erkrankung in der Gesellschaft.

Fazit: Wahrheit und Spekulation