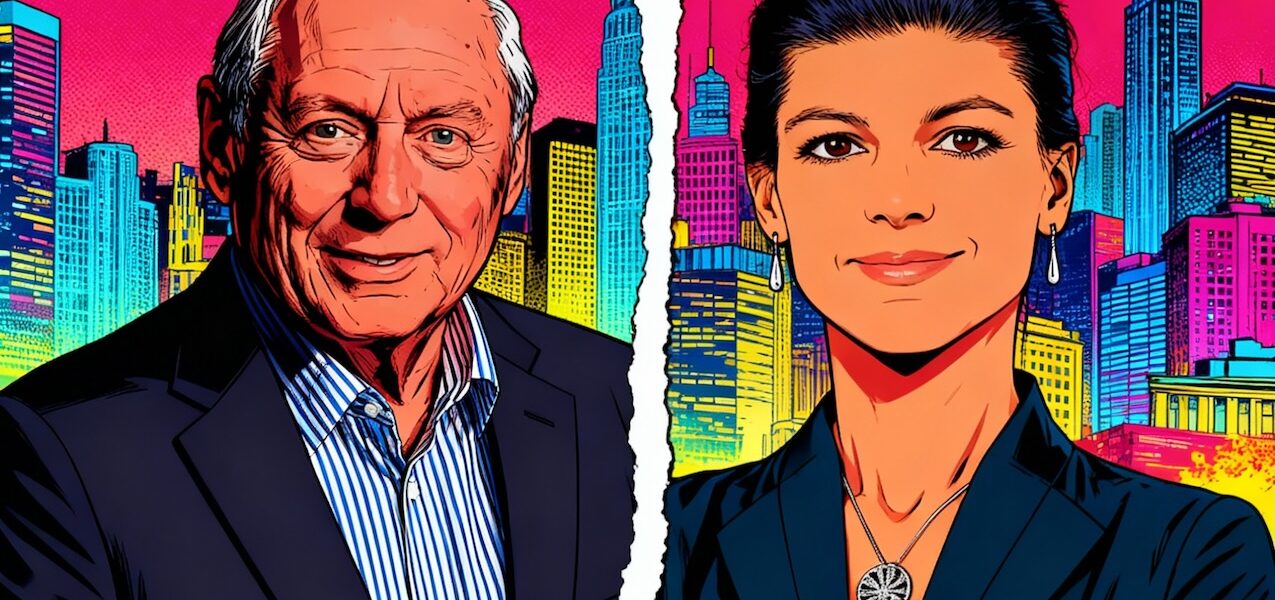

Wagenknecht und Lafontaine getrennt: Taz! berichtet

Im Netz macht sich derzeit ein Gerücht breit, das für spürbare Irritation sorgt: Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine seien angeblich getrennt. Der Auslöser stammt aus einer Veröffentlichung der „taz“. Die Redaktion präsentierte einen satirischen Artikel, der humorvoll und bewusst überspitzt von einer angeblichen Ehekrise des bekannten politischen Paars erzählt. Viele Leser erkannten jedoch nicht auf Anhieb, dass es sich um einen satirischen Text handelt, und nahmen die Fiktion als echte Nachricht. Dadurch entwickelte sich innerhalb weniger Stunden eine überraschend große Debatte, die auch politische Foren und soziale Netzwerke erreichte.

Der „taz“-Beitrag erzählt eine szenische Geschichte, die an einem Frühstückstisch in Merzig spielen soll. Dort würden beide über ihre angebliche Krise sprechen, über vegane Kochgewohnheiten, politische Differenzen und eine vermeintliche Haushaltskraft aus Kiew streiten. Der Text zitiert Details, die bewusst überzeichnet wirken, aber dennoch realistisch genug erscheinen, um manche Leser zu verunsichern. Genau dieses Mischspiel aus Ironie und Realitätstouch führt dazu, dass die Grenze zwischen Satire und Bericht gelegentlich verwischt. Viele Menschen teilen die Geschichte, ohne sie vollständig zu lesen oder den satirischen Kontext zu erkennen.

Wie der „taz“-Artikel die Gerüchte anheizte

Der satirische Text wählte ein Format, das stark an die Dramaturgie klassischer Promi-Trennungsberichte erinnert. Der Erzählstil gleicht einer Mischung aus politischem Kammerspiel und humorvoller Ehekomödie. Sahra Wagenknecht wird darin als Frau dargestellt, die sich zwischen veganer Küche, politischen Karriereplänen und angeblich kompromittierenden Rollenverteilungen aufreibt. Oskar Lafontaine erscheint als etwas störrischer, aber liebevoller Ehemann, der sich beim Kochen auslebt und gleichzeitig nostalgisch an alte Wahlkampfzeiten denkt. Diese Darstellung wirkt bewusst überzeichnet und dient eindeutig als satirisches Stilmittel.

Doch genau diese Mischung erzeugte im Netz eine Eigendynamik. Screenshots verbreiteten sich schneller als Erklärungen. Menschen lasen kurze Ausschnitte, ohne den Gesamttext zu kennen. Dazu kamen Kommentare, die den satirischen Kontext nicht erwähnten. In dieser Kette entsteht leicht ein Eindruck, der mit der Realität kaum vereinbar ist. Der Text wurde in Foren so interpretiert, als handle es sich um geleakte Details, obwohl die „taz“ auf ihrer eigenen Plattform unmissverständlich klarstellt, dass ihre Reihe „Die Wahrheit“ satirisch ist.

Das bekannte politische Paar

Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine gelten seit Jahren als eines der auffälligsten Paare im politischen Raum. Ihre Verbindung reicht bis 2011 zurück, ihre Hochzeit fand 2014 statt. Beide traten stets geschlossen auf, sowohl politisch als auch privat. Diese enge Verbindung führte dazu, dass viele Menschen ihr Verhältnis als Teil ihrer politischen Identität wahrnehmen. Sobald sich ein Text mit beiden in einer persönlichen Szene beschäftigt, wirkt er aufmerksamer auf Leser, die ohnehin ein großes Interesse an dem Duo haben.

Hinzu kommt die öffentliche Wirkung von Wagenknechts neuem politischen Projekt BSW. Seit der Parteigründung beschäftigen sich viele Menschen mit ihren strategischen Entscheidungen und interpretieren private Details schnell als politische Signale. Der satirische „taz“-Text spielte genau mit diesem Effekt und überzeichnete die Vorstellung, politische Entwicklungen könnten sich nahtlos in private Konflikte verwandeln. Dadurch entstanden Missverständnisse, die im digitalen Raum sofort verstärkt wurden.

Wagenknecht und Lafontaine getrennt? Keine Realität!

Trotz der humorvollen Darstellung im „taz“-Artikel gibt es keine Hinweise darauf, dass das Paar getrennt lebt oder sich getrennt hat. In der Vergangenheit traten beide regelmäßig gemeinsam auf, unterstützten sich öffentlich und zeigten keine Anzeichen eines Bruchs. Auch ihre politischen Wege verliefen zuletzt zwar nicht deckungsgleich, aber in gegenseitigem Respekt. Die Aussagen der „taz“ über vegane Kochstreitigkeiten, Monopoly-Auseinandersetzungen oder angeblich eifersüchtige Spitzen beziehen sich nicht auf tatsächliche Ereignisse, sondern sind Teil der satirischen Fiktion.

Der satirische Stil erkennt sich besonders daran, wie die „taz“ Themen überhöht. Ein Streit über bittere Orangenmarmelade wird zum Scheidungsgrund, eine Haushaltskraft wird zur Staatsaffäre, und im gleichen Atemzug tauchen Anspielungen auf frühere Wahlkampfverletzungen auf. Dieses Spiel mit Symbolen wirkt bewusst absurd. Wer den Text in Ruhe liest, erkennt den Humor sofort. Doch weil viele ihn nur in Auszügen konsumierten, entstand der Eindruck einer ernst gemeinten Trennung.

Was die Debatte über den Umgang mit politischen Paaren zeigt

Der Fall verdeutlicht, wie leicht sich Fiktion und Realität online vermischen. Politische Paare stehen seit jeher unter besonderer Beobachtung. Sobald satirische Inhalte ohne Kontext verbreitet werden, entsteht eine Dynamik, die kaum kontrollierbar ist. Menschen ziehen voreilige Schlüsse, verbreiten Halbwissen und verstärken damit Gerüchte, die eigentlich niemals ernst gemeint waren. Dieser Vorgang zeigt, wie wichtig klar erkennbare Quellen und vollständige Texte geworden sind.

Zugleich erinnert der Fall daran, wie sensibel das Verhältnis zwischen Humor und öffentlicher Wahrnehmung bleibt. Satire dient als Stilmittel, um gesellschaftliche Muster überspitzt darzustellen. Doch gerade im digitalen Raum, in dem Ausschnitte sich schneller verbreiten als Zusammenhänge, geraten solche Texte immer wieder in Schieflagen. Der „taz“-Artikel über Wagenknecht und Lafontaine bildet dafür ein lehrreiches Beispiel.

Fazit: Wagenknecht und Lafontaine getrennt? Nein, nur Satire!